昆明历史上的水利碑刻

发布者:编辑 发布时间:2025-08-25水利碑刻,是我国古代凿刻与水利有关的重要事件、规章制度、水权分配等内容的碑刻,是水文化的重要组成部分。由高原湖泊滇池孕育的壮丽大城——昆明,社会经济发展的关键在于水利的兴衰,分布于不同地域的碑刻,镌刻着春天之城治水、兴水、管水、分水等众多水利相关事件,是不同时期人们对水不同程度的敬仰与珍视。据云南省水科院研究,昆明的水利碑起源于明清时期,水患和水旱不同程度影响着农作物的收成和百姓的安居乐业,地方官员积极号召士绅以及富庶人家捐资,并上书上级拨发银两以修建水利设施,应对自然灾害。在昆明市区域内,70余通水利碑刻分别从纪事、争讼、水规、功德四个主要方面记录了不同时期水利建设的成就,见证了城市水利发展的风雨历程。

一、纪事类

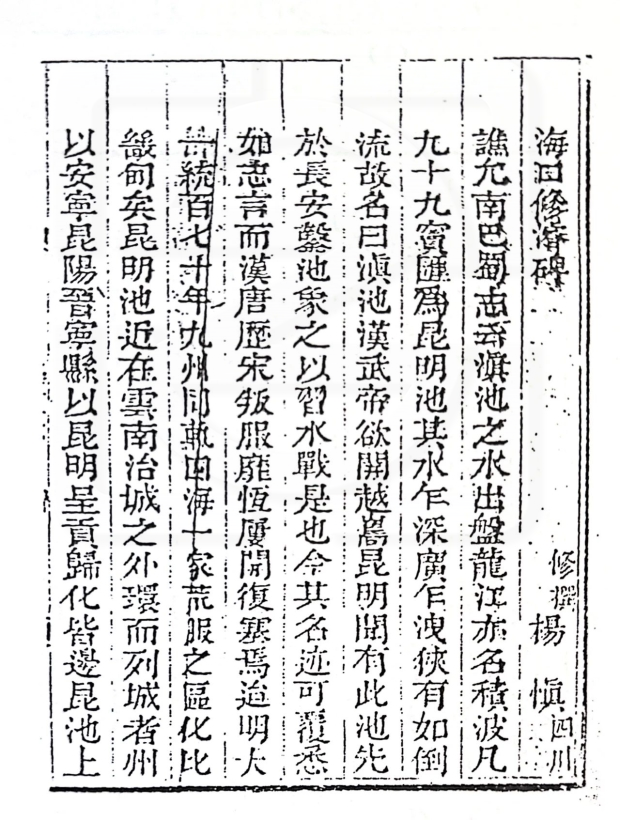

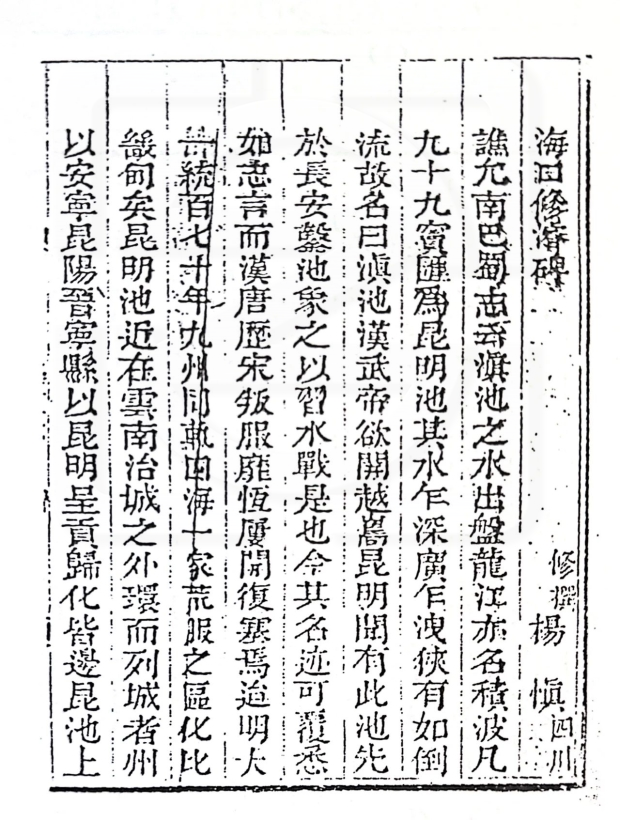

即以记录特定历史时间,铭记重要水利工程或者事件的碑刻,据不完全统计,昆明市内共计约15通,以明代的《新建南坝闸记》、《海口修浚碑》、《横山水洞碑记》、《新建松华坝石闸碑记铭》、清代的《重修昆明六河碑记》和民国的《创建盘龙江芹菜冲谷昌坝碑记》为主要代表,其中,《新建南坝闸记》立于明景泰六年(1455年),时任云南右布政史陈文撰写碑文,记载了1454年在昆明城南,盘龙江上新建南坝水闸的详细情况。《海口修浚碑》立于明嘉靖二十九年(1550年),由杨慎修撰,时任云南巡抚顾应祥体察民情、疏浚海口的重要水利工程之详细经过,与陈金的《修海口河碑记》和方良曙的《《重浚海口记》,一道并称海口三名碑。《横山水洞碑记》立于明隆庆六年(1572年),罗元正撰文,记载了1559年至1569年,地方官员主持新建昆明横山大型水利隧洞工程之事。《新建松华坝石闸碑记铭》立于明万历年间,记载云南水利道朱芹捐资主持改松华坝和下游诸水闸为石闸,为民兴利的事迹。《重修昆明六河碑记》立于1906年,记述了光绪年间洪水成灾,官、绅、商、士、庶各界齐心协力修理府城六河之事,刊列了捐款、收支各项、经费数目等详情。《创建盘龙江芹菜冲谷昌坝碑记》立于1946年,碑文为时任云南省主席卢汉所撰,记叙了治理盘龙江水害历史沿革,创建谷昌坝的经过及库容、灌溉面积以及未来盘龙江治水的构想。

二、争讼碑

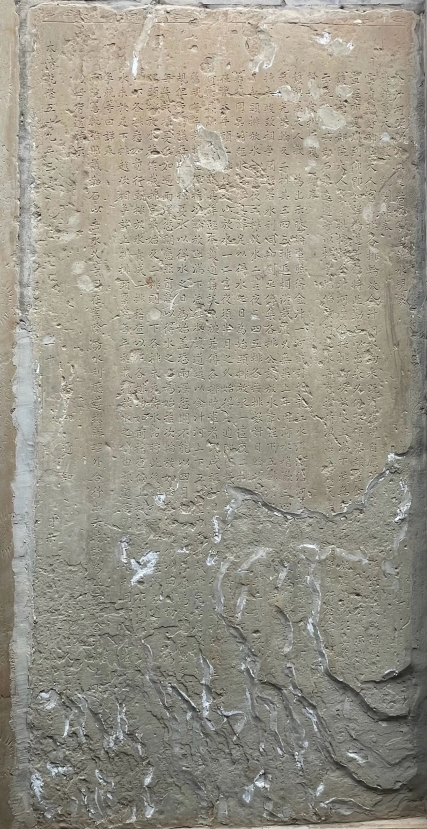

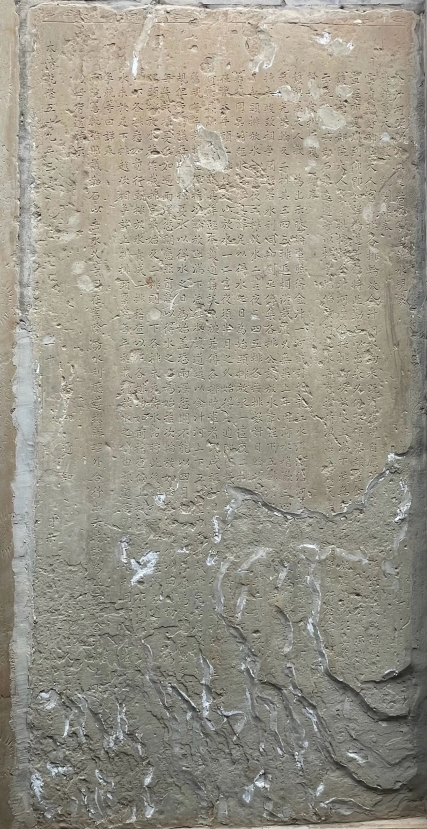

即以记录水利纠纷及处理结果的碑刻,反映了老百姓在面对水资源分配不公之时的勇气和团结。据不完全统计,昆明市内共计约17通,明清时期所立居多。以明代的《宝象河平水石底碑记》、清代的《云南布政使司张、水利府王、云南府陈、水利委员会邹会同详明永垂碑》、《钦命督理云南屯田粮储分巡云武地方兼管水利道崔为碑》和民国的《海源寺村人享有柳树洞放水权碑记》为主要代表。前三者现存于官渡古镇昆明碑林博物馆内,《宝象河平水石底碑记》立于明崇祯八年(1635年),记述崇祯年间,因年久失修,因宝象河中遵古制分水竖立的月牙尖受损,引发官渡十四村与云溪四村用水纠纷,经云南府水利部门多次踏勘、审理、断令双方仍遵分水古制,修筑河堤分水月牙尖、平水石底,以三七开分水并立石遵守。《云南布政使司张、水利府王、云南府陈、水利委员会邹会同详明永垂碑》立于1865年,记载羊甫头大、小两村因灌溉用水发生纠纷,经水利同知会同昆明县亲往勘验并审理后作出的判决,《钦命督理云南屯田粮储分巡云武地方兼管水利道崔为碑》立于1879年,记载因灌溉用水发生纠纷,导致广南卫、义路与羊甫头大、小村引发官司,经水利同知亲往勘验并审理结案后,确定分水之法。《海源寺村人享有柳树洞放水权碑记》现存海源寺龙王庙大门前,立于1915年,是为云南省水利分局处理班庄村、黑林铺等与海源寺村之间的水利争端告示。

即以社区为单位制定的水利管理规则的碑刻,通常由地方精英或乡绅发起,碑刻内容包含水利分配、维护与管理等内容,反映了地方自我管理的智慧和能力,强调了水利共同体内部通过协商达成的共识。据不完全统计,昆明市内共计约28通,集中在清代,多位于云南府城六河沿线。主要可分为两种,一种为民间自发立定的水利条规,例如,位于官渡区小街子安国寺内的《松华坝下五排分水告示碑》,清晰记述自发立定的金汁河下五排分水事宜。另一种为官府介入立定的的水利条规,部分碑为完全的官府设定分水条例碑,另一部分为官府间接干预,民众设立,例如,位于昆明市碑林博物馆内的《金汁河头排耆民呈诉水规碑》,立于1794年,记载了金汁河上下五排依次轮放使用水流的规定,并以法律文书的形式下发各处,各自刻石为证。

即为水利事业做出贡献的人或事的表彰,通常刻有捐资修建水利设施的人的名字和事迹。这类碑刻既是弘扬“吃水不忘挖井人”传统美德的体现,又是采用“名垂千古”的方式对水利建设事业参与的激励。据不完全统计,昆明市内共计约25通,集中在明清时期,碑石所记载的多是历代官员、绅耆等修筑堤埂、疏浚河道和开沟引水等为民于利的事迹。

一、纪事类

即以记录特定历史时间,铭记重要水利工程或者事件的碑刻,据不完全统计,昆明市内共计约15通,以明代的《新建南坝闸记》、《海口修浚碑》、《横山水洞碑记》、《新建松华坝石闸碑记铭》、清代的《重修昆明六河碑记》和民国的《创建盘龙江芹菜冲谷昌坝碑记》为主要代表,其中,《新建南坝闸记》立于明景泰六年(1455年),时任云南右布政史陈文撰写碑文,记载了1454年在昆明城南,盘龙江上新建南坝水闸的详细情况。《海口修浚碑》立于明嘉靖二十九年(1550年),由杨慎修撰,时任云南巡抚顾应祥体察民情、疏浚海口的重要水利工程之详细经过,与陈金的《修海口河碑记》和方良曙的《《重浚海口记》,一道并称海口三名碑。《横山水洞碑记》立于明隆庆六年(1572年),罗元正撰文,记载了1559年至1569年,地方官员主持新建昆明横山大型水利隧洞工程之事。《新建松华坝石闸碑记铭》立于明万历年间,记载云南水利道朱芹捐资主持改松华坝和下游诸水闸为石闸,为民兴利的事迹。《重修昆明六河碑记》立于1906年,记述了光绪年间洪水成灾,官、绅、商、士、庶各界齐心协力修理府城六河之事,刊列了捐款、收支各项、经费数目等详情。《创建盘龙江芹菜冲谷昌坝碑记》立于1946年,碑文为时任云南省主席卢汉所撰,记叙了治理盘龙江水害历史沿革,创建谷昌坝的经过及库容、灌溉面积以及未来盘龙江治水的构想。

二、争讼碑

即以记录水利纠纷及处理结果的碑刻,反映了老百姓在面对水资源分配不公之时的勇气和团结。据不完全统计,昆明市内共计约17通,明清时期所立居多。以明代的《宝象河平水石底碑记》、清代的《云南布政使司张、水利府王、云南府陈、水利委员会邹会同详明永垂碑》、《钦命督理云南屯田粮储分巡云武地方兼管水利道崔为碑》和民国的《海源寺村人享有柳树洞放水权碑记》为主要代表。前三者现存于官渡古镇昆明碑林博物馆内,《宝象河平水石底碑记》立于明崇祯八年(1635年),记述崇祯年间,因年久失修,因宝象河中遵古制分水竖立的月牙尖受损,引发官渡十四村与云溪四村用水纠纷,经云南府水利部门多次踏勘、审理、断令双方仍遵分水古制,修筑河堤分水月牙尖、平水石底,以三七开分水并立石遵守。《云南布政使司张、水利府王、云南府陈、水利委员会邹会同详明永垂碑》立于1865年,记载羊甫头大、小两村因灌溉用水发生纠纷,经水利同知会同昆明县亲往勘验并审理后作出的判决,《钦命督理云南屯田粮储分巡云武地方兼管水利道崔为碑》立于1879年,记载因灌溉用水发生纠纷,导致广南卫、义路与羊甫头大、小村引发官司,经水利同知亲往勘验并审理结案后,确定分水之法。《海源寺村人享有柳树洞放水权碑记》现存海源寺龙王庙大门前,立于1915年,是为云南省水利分局处理班庄村、黑林铺等与海源寺村之间的水利争端告示。

图01 杨升庵所撰《海口修竣碑》(来源于《昆明水利志》)

图02《宝象河平水石底碑记》(来源于:作者自摄)

三、水规碑即以社区为单位制定的水利管理规则的碑刻,通常由地方精英或乡绅发起,碑刻内容包含水利分配、维护与管理等内容,反映了地方自我管理的智慧和能力,强调了水利共同体内部通过协商达成的共识。据不完全统计,昆明市内共计约28通,集中在清代,多位于云南府城六河沿线。主要可分为两种,一种为民间自发立定的水利条规,例如,位于官渡区小街子安国寺内的《松华坝下五排分水告示碑》,清晰记述自发立定的金汁河下五排分水事宜。另一种为官府介入立定的的水利条规,部分碑为完全的官府设定分水条例碑,另一部分为官府间接干预,民众设立,例如,位于昆明市碑林博物馆内的《金汁河头排耆民呈诉水规碑》,立于1794年,记载了金汁河上下五排依次轮放使用水流的规定,并以法律文书的形式下发各处,各自刻石为证。

图03《金汁河头排耆民呈诉水规碑》 (来源于:作者自摄)

四、功德碑即为水利事业做出贡献的人或事的表彰,通常刻有捐资修建水利设施的人的名字和事迹。这类碑刻既是弘扬“吃水不忘挖井人”传统美德的体现,又是采用“名垂千古”的方式对水利建设事业参与的激励。据不完全统计,昆明市内共计约25通,集中在明清时期,碑石所记载的多是历代官员、绅耆等修筑堤埂、疏浚河道和开沟引水等为民于利的事迹。

图04《开办石龙坝电灯公司工程各项人员及工匠头人姓名碑》

(来源于:石龙坝博物馆公众号)

昆明水利碑刻,无论纪事、争讼、水规抑或功德诸碑,皆凝水韵之魂,聚治水之智。它们既是沧桑水事的不朽见证,亦是千年文脉的无声传续。其石铭刻的,不仅是功业事迹与律法箴言,更是先民敬水惜源、天人共生的古老智慧。如今,这些镌刻于石的水系华章,已成为探研城市水文化根脉的珍贵典籍,亦是凝聚中华优秀传统文化自信、铸就文化自强基石的坚实磐石。

图文|二分院